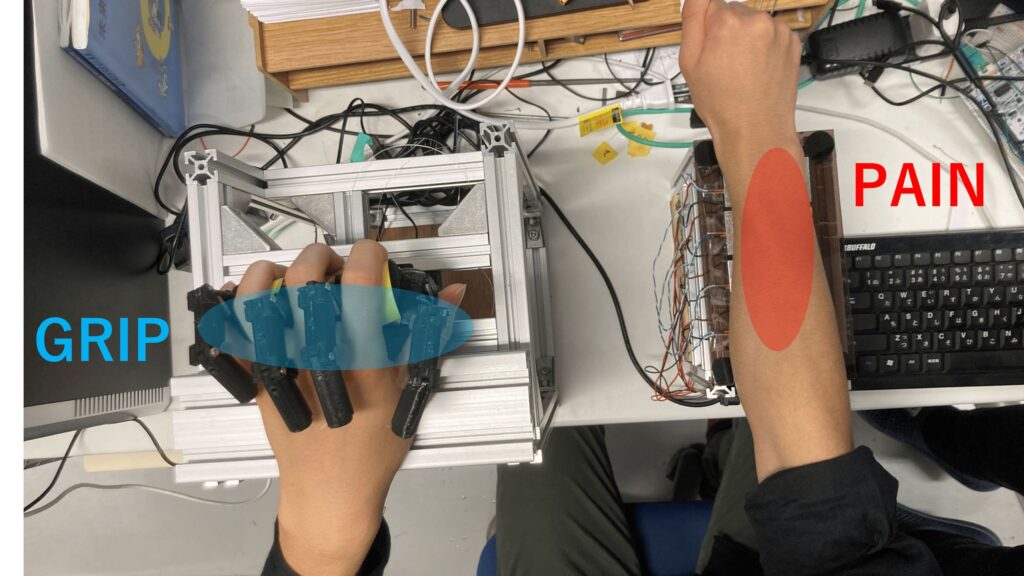

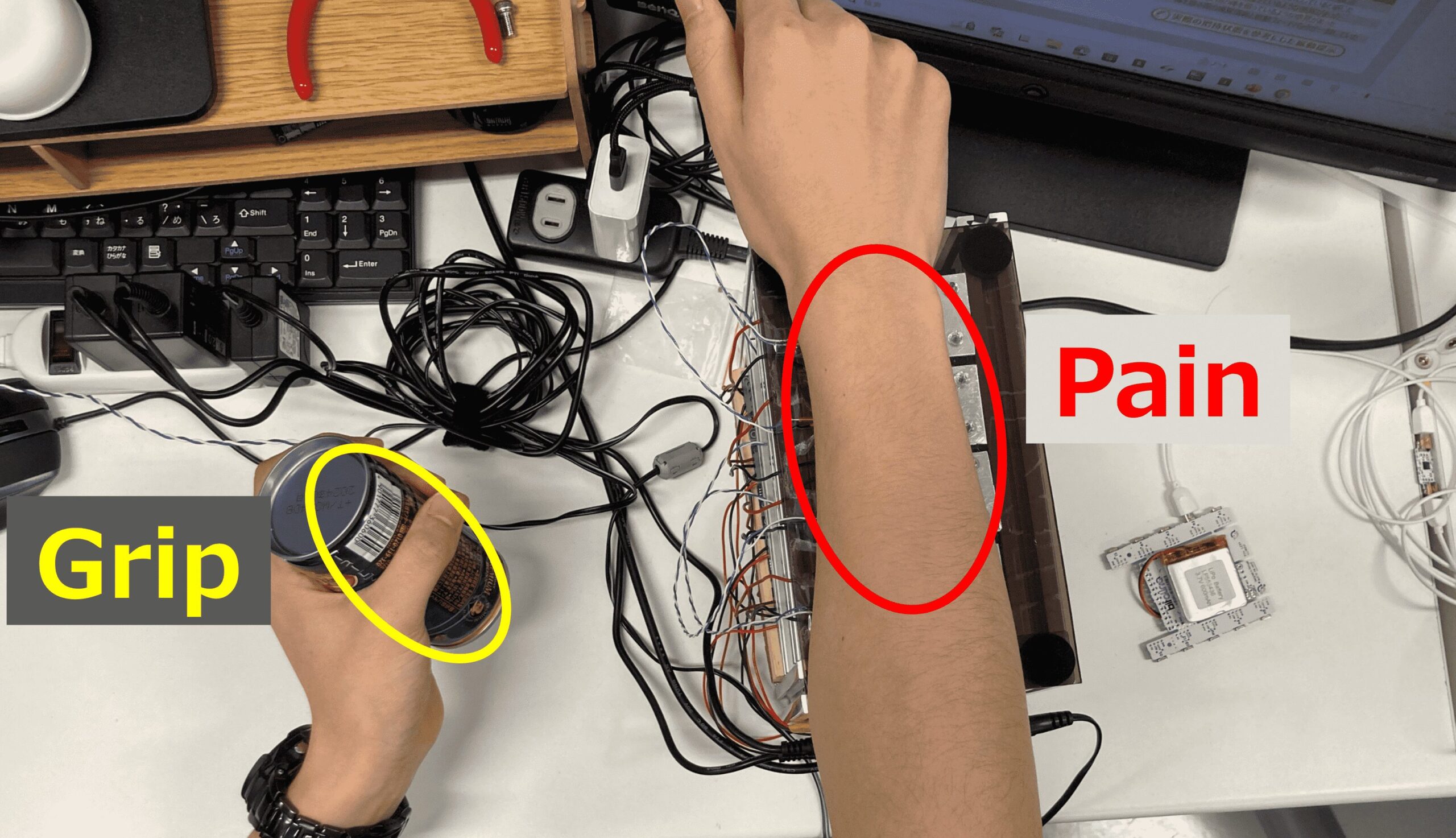

握り動作による痛みの緩和手法は看護においても実践されており,薬を用いない手法として注目されています.しかし,昨今の医療業界の人手不足からも患者の手を握り続けることは難しいのが現状です.また,継続した痛みに対する不安感が痛みの閾値を下げることがわかっています.これは,痛みに対し不安を抱くとそれがストレスとなり,痛みを悪化させてしまうことが原因であると考えられています.握る動作が発痛に対する閾値を上げることがわかっており,握る動作が不安感を緩和し,発痛における痛みの閾値バイアスになりうると考えられています.しかし痛みには大きさにより段階が存在しており,痛みの発生中や痛みの限界についても同様の痛みの閾値バイアスが存在しているのか不明となっています.また,痛みの緩和原因については現在分かっておらず,手を握る動作の質感や温度,握る力や握り方において有効となる要素の選定が必要であると考えています.そこで本研究では「握る」動作に着目し,段階ごとの痛みの緩和を実験することで痛みの閾値にバイアスが存在するのか調査を行いました.結果として,握り動作はどの段階の痛みにおいても有効であり,痛みの緩和効果があることが判明しました.また,現在痛みの評価方法は主観的評価が一般的でありますが,客観的評価として心拍変動に注目しており,その有用性についても現在調査も行っています.

手繋ぎ動作における痛み緩和効果の調査

近年、痛みを抱える患者が増加し、痛み止めが一般的に処方されていますが、即時的な緩和が課題です。そこで注目されているのが、手を握る動作による痛みの軽減です。看護師が患者の手を握ることで安心感を与える手法が医療現場で用いられていますが、そのメカニズムは未解明です。

痛みは「侵害受容性」「神経障害性」「心理社会的」の三種類に分類され、特に「心理社会的な痛み」はストレスや不安によって増幅されます。例えば、うつ病患者はわずかな刺激にも過剰に反応し、アスリートは集中することで痛みを感じにくくなります。私は、手を握る行為がこの「心理社会的な痛み」を軽減すると考えています。

学部時代の研究では、手を握る動作自体に痛みの緩和効果があり、握力が強いほど耐痛閾値が上昇することを確認しました。修士課程では、「握る」「握られる」動作が痛みに与える影響を調査し、最も効果的な条件を明らかにしたいと考えています。

この研究は、医療現場での痛み管理に加え、慢性痛患者のケアや手術前後の不安軽減、高齢者の情緒安定にも応用可能です。手を握る動作の心理的・生理的効果を解明し、医療・福祉分野に貢献したいと考えています。